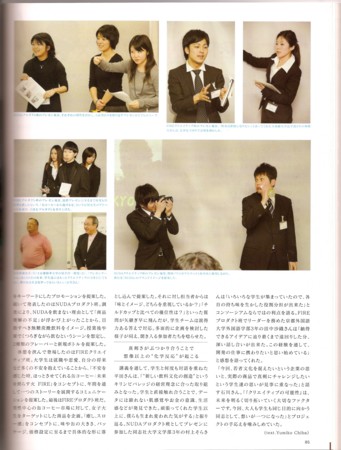

2月のメディアフォーラムでは、民放、地方紙、雑誌編集者の若手がゲスト・スピーカーとして参加してくれました。マスメディアの厳しい現状の中で、苦闘しながらも、市民に一歩手をさしのべる努力をしていた方ばかりでした。

3月例会は、NHKです。NHKの経営者を監督する役職に経営委員がありますが、その一人が京都在住者で野間光輪子さんといいます。京都の古民家再生やまちづくりで活躍されておられるかたです。

NHK経営委員ってどんな人がやっているの?

その仕事は何?

という質問をしてみよう。

同時に、

参加者は、視聴者としてでなく、

みんなにとっての公共放送とは?

についてご意見をお聞かせください。

詳しい案内は以下です。

■□■□■□■第47回 京都メディアフォーラム■□■□■□■

◆テーマ

『NHK経営委員野間光輪子さんと一緒に考えよう

ーみんなにとっての公共放送とはー』

昨年、朝日新聞、日本テレビなどのマスメディアが軒並み単年度赤字となった中で、

NHKを取り巻く環境も厳しいものとなっています。

NHKは他のマスメディアと違って、一般から選出された「NHK経営委員」という組織を通じて、

NHK会長などの執行部の方針を監督することとなっています。

その委員の一人に野間光輪子さんがいらっしゃいます。

京都在住の野間さんは、

京都の伝統建築の再生などのまちづくり活動に取り組む一級建築士であると同時に、

祇園のお茶屋「祇園望月」代表取締役を務めていらっしゃいます。

NHK経営委員会の紹介ページで野間さんは、

「視聴者がNHKを対自として見るのではなく、自分のものとして生活の中に

受け入れられるような公共放送であってほしいと、求められるNHKをめざし、

その環境づくりに努力したいと思います」と語っています。

NHKの経営にとって重要でありながらも、

我々にとってはなじみのない経営委員の活動の内容をお伺いしながら、

じっくりとNHKについて語り合いましょう。

皆さんのご参加お待ちしております。

◆ゲスト

野間光輪子(みわこ)さん

((有)望月代表取締役、一級建築士)

◆司会

筒井 洋一

(京都メディアフォーラム世話人、京都精華大学人文学部)

■日時:2009年3月2日(月) 19:00〜21:00 (18:30〜受付開始)

※18:50までに会場にお集り下さい。

■場所:京都三条ラジオカフェ

(〒604-8082 京都市中京区三条通御幸町角1928ビル1F)

■参加費:例会 一般1,000円学生500円(1ドリンク付)

例会後、懇親会を企画しております。

会費は参加費とは別途必要となります。奮ってご参加下さい。

参加費:一般2,000円 学生1,000円(飲食代)

※定員30名(先着順) 定員に達し次第締切らせて

頂きますのでご了承下さい。

参加お申し込みは、氏名/連絡先/所属/懇親会へ

の参加の有無を必ず明記の上、

「京都メディアフォーラム」事務局までメールにてお願い致します。

メール確認後参加受付のメールを事務局太田航平より、配信させて頂きます。

また、お問い合わせにつきましても、以下のアドレスにお願い致します。

■e-mail: mf@radiocafe.jp

京都メディアフォーラムBLOG