京都精華大学人文学部の筒井洋一が新企画のCTに挑戦です。

2013年前期から2015年後期まで3年間、

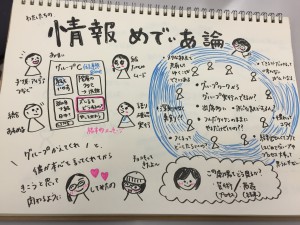

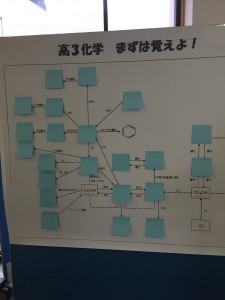

京都精華大学人文学部の授業(グループワーク概論、情報メディア論)を学外に授業公開しつつ、教員と一緒に授業を創るCTを募集してきました。

その結果、3年間ののべ見学者数が750名を越え、今期の授業(13週まで)では既に120名を記録しています。毎週平均10名程度の見学者が来られています。

CTも半期交代で総計25名となりました。

「毎週10名の見学者が来て、数名の授業ボランティアが関わる授業は、ここ以外にありません!」

【来年度前期、関西大学商学部長谷川伸さんの授業を創るCTを募集します! 3〜5名です】

授業名 :関西大学商学部授業「ラテンアメリカ経済とビジネス」

授業日時:木曜日5限(4時20分〜5時50分)

教室 :関西大学千里山キャンパス内

私にとっては過去3年間の実践を第一期として、来年度からは第二期が始まります。

第二期の特徴は、他の方の授業に私がコンサルタントとして関わることです。他の方の授業にオープンでフラットな学びを広げていきたいます。

来年度の授業の特徴は、

1.開講授業は筒井の授業ではなく、関西大学商学部長谷川 伸さんの授業です

2.長谷川さんの授業に、筒井と大木 誠一さんがボランティアで関わりますが、三名で取り組みます

3.授業科目は「ラテンアメリカ経済とビジネス」という関西大学商学部の専門科目

です。

CTさんの仕事は、

1.授業の進行や受講生のグループワークを支援して、学生の学びの同伴者となること

2.最初はラテンアメリカや経済の知識がなくて構いませんが、受講生と一緒に学びながら、学生のフロントランナーとなること

3.授業提供者(長谷川、筒井、大木)、見学者、学生をつなぐ存在になること

です。

CTさんの募集対象者は、学生、院生、社会人です。

経歴は問いませんが、たとえば、

・ 教員志望の学生・院生、教員経験のある方にはまたとない機会です。

・ 授業研究や教育問題に関心のある院生や研究活動として取り組みたい方

・ 教育問題やソーシャルイシュー(社会課題)に関心の深い方

・ アクティブラーニングや反転授業という未来の仕組みに興味のある方

・ 何よりも学生と共に学ぶ気持ちをお持ちの方

にお勧めです。

2013年前期、京都精華大学「グループワーク概論」の授業動画です。

ただし、授業期間15週にわたって、報酬が伴わないボランティアでの参加ですし、最終的には教員の権限下での活動となります。しかし、この活動ほどボランティアの自主性が認められている活動は他には類がありません。

CTについてもっと知りたい方やは二つの方法があります。

1.授業について専門的に分析した書籍を購入する

筒井 洋一、山本 以和子、大木 誠一編著

『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業―新たな協働空間は学生をどう変えるのか』

東信堂、2160円

2.私の授業を見学する。

今期は残り2回だけです。

授業名:京都精華大学人文学部授業「情報メディア論」

日程 :1月25日(月)、2月1日(月)

時間 :午後2時40分〜4時10分

授業後には、見学者、学生、CTなどが一緒になった振り返り会があります。

■ 教室

京都精華大学 黎明館(れいめいかん)L-101号教室

http://www.kyoto-seika.ac.jp/about/map/

■ 交通経路

地下鉄「国際会館」駅から、無料スクールバス運行

http://www.kyoto-seika.ac.jp/about/access/

■ 連絡先

京都精華大学人文学部教員 筒井洋一

希望者は是非ご連絡ください。

授業見学してもらえるとありがたいです。

では、お待ちしてます!

【追記】

CTは半期毎に交代しますが、これまでは半期毎に3〜6名のCTが担当しています。

今期の見学者はのべ102名ですが、最終的には110名程度になります。これまでの授業協力者数・見学者の実績は以下の通りです。

授業協力者 見学者(のべ人数)

2013年前期 3名 95名

2013年後期 4名 65名

2014年前期 6名 70名

2014年後期 4名 120名

2015年前期 5名 185名

2015年後期 3名 119名(第13週現在)