以前から学外での講演会などでよくお見かけしていた田代 浩和教頭のご厚意で、授業見学および教員の皆さんとの懇談をさせていただきました。

全校生1800人という大阪でも有数の大規模高校です。大阪駅からバスで30分程度という便利さが強みです。

見させて頂いた授業は、中学3年生のと高校一年生のキャリア教育授業でした。常翔学園では10年前からキャリア教育を実施しているとのことで、しかも中学三年生から高校三年生までの一貫したプログラムは全国的にも珍しいです。

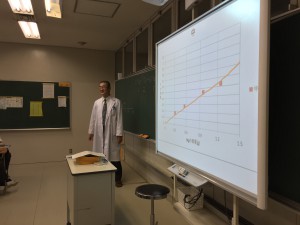

プログラム紹介ムービーにも登場されている根来和弘先生が中学三年生の授業を担当されていました。

http://eduq.jp/movie/index.html#movie_box

日経新聞の『私の履歴書』から選んで、生徒がその生涯を紹介しながら、その気持ちや生涯を発表していくというものでした。

私は高校一年生の発表だろうと思っていたのですが、中学三年生とのことでかなり努力して創り上げていることに驚きました。チーム発表でしたが、どのチームも選ばれたいという思いが前面に出ていました。

昼食は、池田弘先生などと近くの寿司屋さんに行ったのですが、大阪の有名な千林商店街近くになるため、物価の安さに驚きます。エリア的に安価でおいしい地域です。

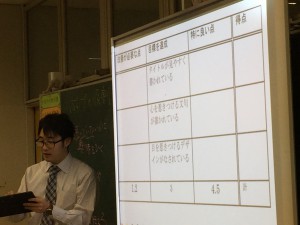

午後は、高校一年生のキャリア教育授業でした。ここでも、「教育と探求社」が提供しているクエストカップを使って、授業をしていました。

http://questcup.jp/2012/index.html

この高校は、全国大会でいつも入賞している学校であり、全国的にもキャリア教育で知名度があります。教室の黒板の上に、歴代入賞の賞状と、昨年度準グランプリのカップが何気なく机の上に置いてあるのが、入賞することが当たり前という感じがしました。

生徒は前週は、取り上げるテーマについて、チーム毎でアイデアの発散をしていて、それを集めて模造紙に残していました。授業としては、いよいよチーム発表のアイデアを出していく段階でした。いつくかのチームは、前週の模造紙を出してきて、これまでの蓄積を元にアイデア出しをしていましたが、多くのチームはそこにいかずに、行き詰まったようでした。アイデア発散をしながらも、それを活かさないでゼロから考えると行き詰まるということは必ず起こります。教員としては、この場面でどうすればいいのかはいつも迷います。生徒自身がいずれかは気づくのですが、どこまでかれらに任せるのかが肝です。こういう場面の授業を見させていただいて感謝しています。私もまるで自分の授業であるかのように見ていました。

クラス担任と共に、このプログラムを共同で担当されている倉田真先先生は、このプログラム開始当初から担当されているだけに生き字引のように過去の経過が浮かんできます。同時に、10年間経過したことで、新しい段階への移行を模索しておられます。つまり、当初はまだキャリア教育を手がける高校は少なかったのですが、10年間で全国的に量的にも質的にも向上している中で、どういう特徴を出していけばいいのかが課題となっています。

このプログラムに関わっている教員の教科や学年は多様ですが、ここに集まる教員の方々は、新しい授業に志願して参加されています。教科に縛られた教育の限界と教科の授業では得られない生徒の成長が実感できることが教員のエートスとなっています。このあたりがアクティブ・ラーニングを導入しやすい理由です。

授業や休憩時間毎に、次々新しい教員が来られてお話しをお伺いできました。そこでは、どうすればアクティブ・ラーニングを導入すればいいのかという問いであったり、そもそも現在実践している講義型授業の課題がどこにあるのか教えてほしいという質問まで、現場感覚あふれる質問ばかりでした。ざっと数えても8名の教員とお話しすることができました。

どの学校でも意欲的な教育をされている場合には、決まった形があります。それは、

1.管理職の方がこうした試みに理解があること。

2.現場の複数の教員が互いに切磋琢磨しながら努力されていることです。

一人だけでは組織への広がりがないですし、現場だけでも変えることはできません。上からと下からの双方が連携するからこそイノベーションが起こります。

この高校ではその一端を見せて頂いた気がしました。こういう場面を見るとやはり勇気が出ます。ありがとうございました。