先日、神戸のある私立高校の授業を見学に行ってきました。

この高校は、スポーツで有名な学校す。高二のホームルームに行ったのですが、クラスのほぼ全員が野球、サッカーなどの部員で、しかも、かなりのメンバーが国体に出られるくらいのスポーツ能力の高い男子生徒です。

私の知り合いの教員がこのクラスの担任で、授業見学をお願いしました。

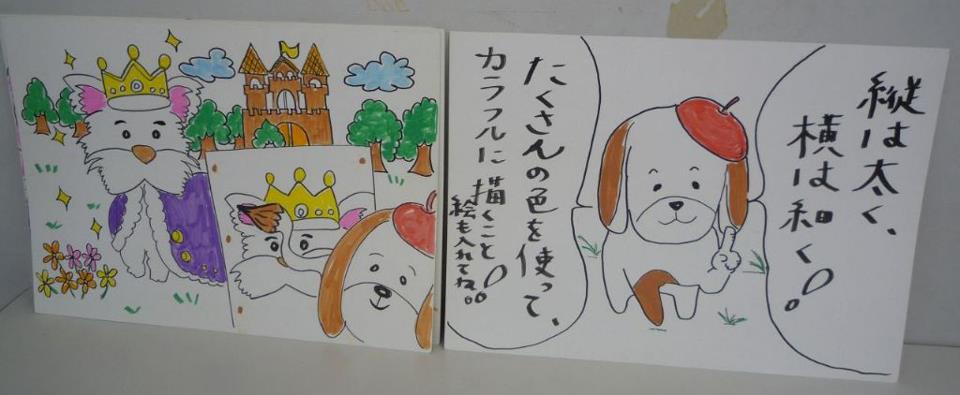

ホームルームで、12月末に、自分の強みを四コママンガにしたものを口頭発表することを目標にしています。

この授業以外にも、高三の英語の授業は若手の女性教員がやっていますが、夏休みにしたことを英語の三つの単語で語るという授業でした。将来は素ポート選手になりたいと思っても、英語を勉強したいという生徒はあまりいません。でも、本当に片言の英語を題材にしていますが、実にいろいろとコメントをしてきます。授業を邪魔するのではなく、授業や教員に絡んでいこうという気持ちが生徒にあるのがわかります。もっとも中には、女性教員には答えるのが難しい質問も出ますが、手際よく答えていく女性教員が実に見事でした。

もう一人の教員は、一年生の社会を担当する男性教員でした。週四回、社会の授業があるのも珍しいですが、一学期は、なんとアサーションがテーマでした。相手のことを配慮しながら、自分の気持ちや考えを相手に伝える手法を教えながら授業しています。生徒から一学期の授業で習った単語が出てきますので、それが二学期の授業のベースになって生徒に浸透しているのがわかります。

二学期の最初の授業は、IQとEQの違いから授業が始まりました。解説後、心の知能指数を計るEQレベルを計測するテストをしました。次回にその結果がフィードバックされるのでしょう。高二のホームルームには、英語教員と社会教員も出席していて、その時に実施した「本当の私」という心理テストをこの授業でも実施していました。他の授業との連携やよいところをすぐに取り入れるということが互いにごく普通にできる教員間の連携が出来上がっています。

初めて見た人はこれが社会の授業かととまどうかもしれませんが、人間関係の基礎をつけることが必須だということが授業設計の中に入れながら授業している私からすれば、非常に大切なことをされていると思いました。(以前に、「最後に他クラスと共通テストがあるのですが、講義型の授業よりも、この授業の方が成績はいい」とおっしゃっていたのが印象的でした。)

英語、社会など異なる分野の高校教員が互いの授業に自由に見学に生きて、互いの授業の教育改善をおこなっていることに驚きました。私も別の高校でも一緒に取り組んでいますが、それはなかなか難しいです。さらに驚くのが、ここの生徒です。他の高校の授業ならば、教員が何か質問しても生徒から何も反応がないですが、この高校では長期的に生徒にグループワークに慣れさせ、自分の意見を発言するという風土を作り出しています。それがうまく継承されているクラスとそうでないクラスの違いがあるそうですが、見学させていただいた三つのクラスのどれもが継承されているのがすぐにわかります。

この社会の先生は、元運動部の顧問で全国大会出場を目指していたそれ一食だったそうです。しかし、6年前に人事異動があり、今度は授業に力を入れようということで、教科書を使わず、講義をしない授業を実践しています。

小学校時代からグループワークになじみ、人と違うアイデアや貢献の大切さを身につけ、中高時代の講義型中心の授業には嫌悪を覚えながら、京都の私立大学に入学して、サッカー部に入った。このサッカー部は、部員自身が練習メニューや戦略を自ら組み立ていた珍しいクラブだったそうです。

授業では、どちらからというといじられ役をやりながら、生徒が動き出す、考え出すことを楽しいことと受け止めて、実践していることに感激しました。

私は、いくつもの高校の授業に関わっていますが、一名の教員ではなく、相互の信頼感の中で数名の教員が互いに連携しながら授業を変えている高校は非常に珍しい。ここは教育改善では知られていない高校です。

私はこの十年ほど取り組んでいるファシリテーションを教育の中で浸透させようという私の意図と同じ方向で取り組む高校があることに大変勇気づけられました。

岩手県の県立高校で取り組んだ高校生の夢創造ワークショップにせよ、キャリアデザインにせよ、グループワーク概論にせよ、同じです。

いや、岩手県立高校やグループワーク概論で始めだした、大学生が大学や高校の授業を支援し、授業者になるという試みが大学教育の新しい動きとなるように取り組みたいと思います。ですから、この高校の授業にもさっそく大学生も参加してもらっています。

さあ、どうなるか楽しみが増えてきました。

お世話になった高校と共に、大学生にも期待したいと思います。