先日、「フリーライダーのいないグループワーク」と題して京都工芸繊維大学の授業を紹介しました。

昨日、その授業の全体発表(第7回)が終わりました。この授業では、学内教員6名と私が関わっていますが、教員はほとんど手を出さないでも、学生がどんどん伸びていきます。私のひいき目ではなく、他の教員や見学に来られた方も異口同音に、「他の授業ではあまり活発ではない一年生が、なぜこんなに積極的に取り組むのか」という疑問を発せられます。

優勝チームの表彰

優勝チームの表彰

学内教員6名の関わりですが、多くの方は、嫌々担当させられた方ばかりなので、雰囲気はよくないです。例外的に積極的に関わりたいと言っていただける方の場合、派遣元の学科ではこの授業に対する評価が最悪で、この授業に関わることで針のむしろだとおっしゃってました。ですので、非常勤講師の私がおそるおそる学内教員とおつきあいする感じです。

一位チーム決定後に、教員・SAからのコメント

一位チーム決定後に、教員・SAからのコメント

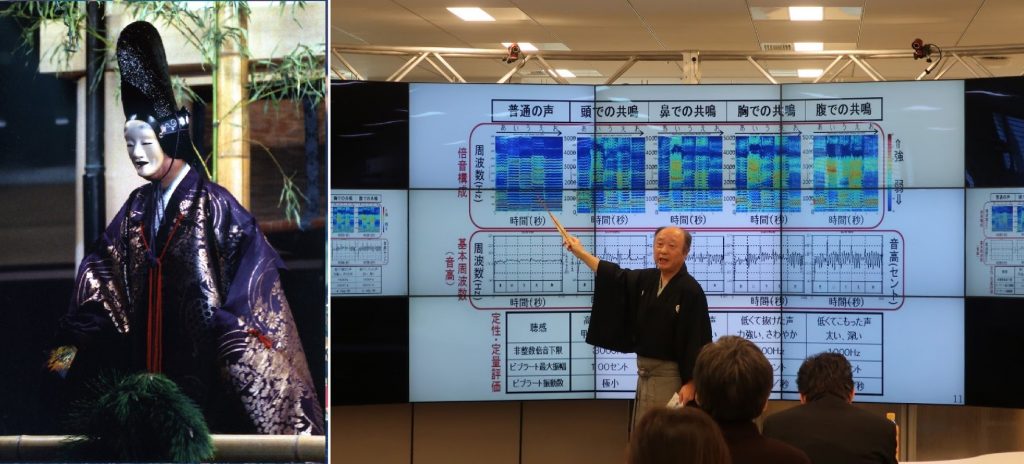

第3回目に、パナソニック株式会社スペース・メディア創造研究所の部長から課題「京都市の中心市街地(洛中-上京~中京区エリア)を対象に新規参入する民間事業者として起業するとします。どんな街をつくりたいですか。その夢を誰と共有しますか。そこでどんなビジネスをしたいですか。」をいただいて、学生は4,5名のグループに分かれて発表準備をしました。

学内教員の意欲はもう一つですが、学生側の意欲はかなり高いです。グループは、専門をシャッフルして、新しいメンバーばかりで取り組みます。グループ分けに際しては、Big5の調査結果によって、ソーシャルスキルや達成意欲の高い学生を必ず入れています。過去3年間やっていますが、これに従って分類すると、途中で崩壊するチームがなくなります。もちろん、実際の行動面ではチームがぎくしゃくすることはありますが、最後までチームが維持されています。これはありがたいです。

第4回目にチーム分け発表、チームのテーマ話し合い、第5回目がクラス内での中間発表、第6回目がクラス内での発表で、上位にチームを決定します。第7回目には、パナソニック様を含めた審査委員を前にして、上位4チームと敗者復活戦で進出したチームが一位を競い合います。

一年生前期の授業ですから、リーダーシップ理論、調査法、プレゼンの仕方などはまったく教えません。昨年は、こうしたことを教えてから発表すべきだと言われましたが、あえて教えていません。学生に任されています。

第5回目の中間発表では、お世辞にもいい発表はないです。それが二週間後の第6回目のクラス発表になると、調査を含めて、説得力を増してきます。上位5チームによる第7回目の全体発表では、さらに急激に完成度が上がってきます。

授業の時だけ学生のグループワークに関わっている学内教員も、学生の伸びの著しさに驚嘆の声を上げます。発表だけでなく、それに対する質問も審査委員に混じって発言します。昨日は、興奮の中で終わった感じでした。

フロアーからの質問。あちこちから手が上がる。

フロアーからの質問。あちこちから手が上がる。

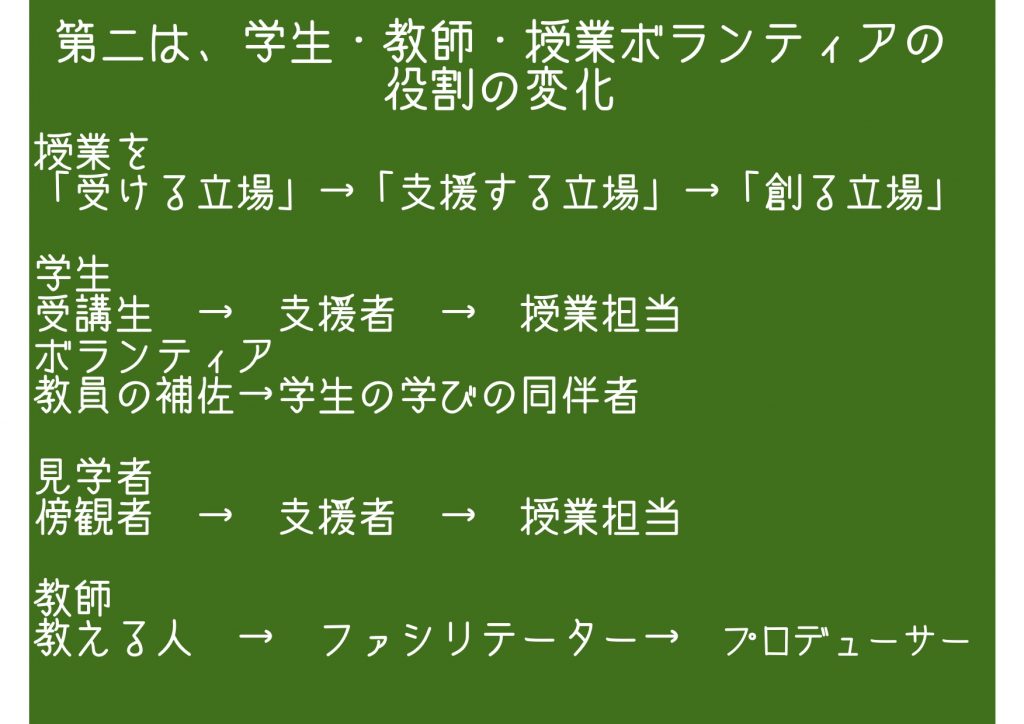

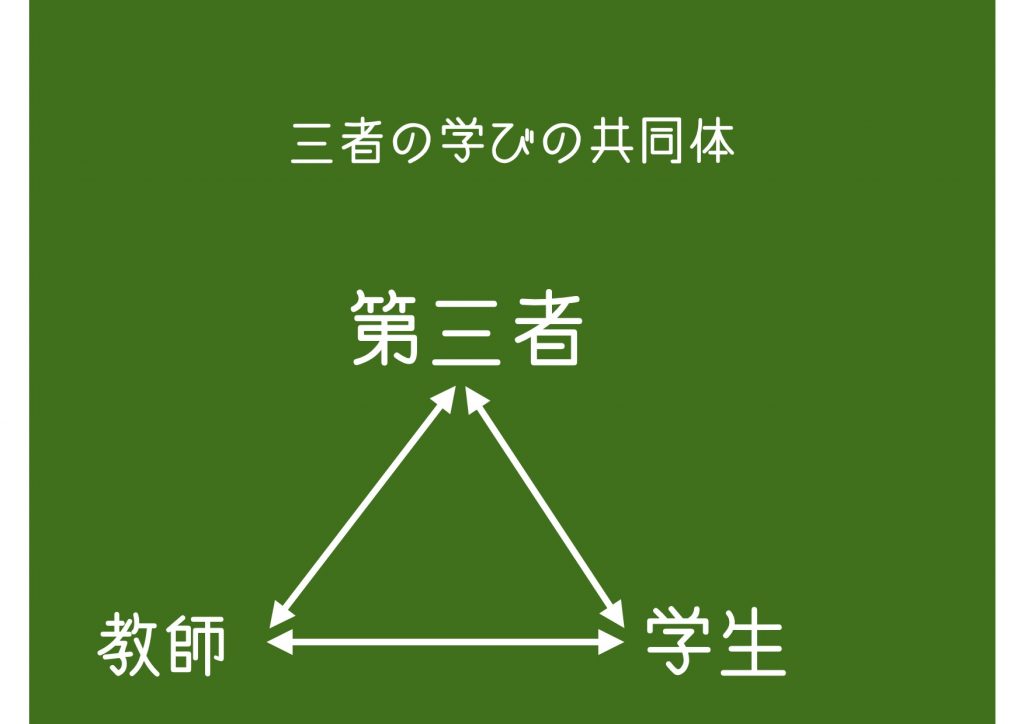

教員があまり細かく教えないのに、なぜ学生が学びはじめるのか?

教員がきっちり教えないと、学生は自分から取り組まない、と思われていますが、それは逆です。

むしろ、教員が教えないから学生が学びはじめます。学内教員に「ご自分が担当されている授業ではかなりいろいろ授業されているはずですが、この授業を担当されても、そんなに忙しくないでしょう。教員が忙しくなくても、学生が自分で準備しはじめることがわかって頂けるとありがたい」と言いました。

教員が教えすぎないと学生が自分から学び出す。これを検証するために、私は、2013年から新しい授業に取り組んでいますが、毎回これが証明されます。

そこには、もう一つ秘密があります。工繊大の授業では、昨年度の履修生の中で、一年生と一緒に学んだ行きたいという上級生がSA(Student Assistant)います。彼らが授業の進行から、グループ内での取り組み、授業外を含めて全面的にサポートしてくれます。

教員からSAに「こうしてほしい」ということはほとんどありません。むしろ、SAから「次回はこう変えたいのですが」という提案が一杯やってきます。その提案すべてを受け入れて、後は、SAにおまかせすることで、学生とSAとの学びのコミュティーが生まれてきます。ここにはほとんど教員はいません。私もSAがどんな努力をしているのかがわかっていません。それくらい、SAは教員と別行動で動いています。もちろん、必要な場合には連絡してくれるので、ますます信頼感が高まります。

教員は、まず、教えすぎないことです。それによって、学生は教員に頼るのではなく、自分たちで取り組む必要があることを認識します。あるいは、最初に宣言する方がいいです。私の場合、「筒井は何も教えてくれないとか、もっと授業すれば良いのに、なぜしないのですか?」という学生のコメントが寄せられることがありますが、「それらのコメントは、私への激励だと受けとめています」と最初に宣言しておきます。

教師が教えないことで同僚からネガティブな印象を持たれることがありますが、それを気にせず、学生自らが学びはじめることを大切にできるかどうかです。

さて、みなさんはどうされますか?