なぜファシリテーションを学ぶのかを突き詰めて考えたときに、自分は、オープンでフラットな関係性を築き、ともに創造していくような活動をしたいからなのだと気づきました。

固定化された上下関係においては、意見は「命令」という形で上から下へ一方的に伝達されるのに対し、オープンでフラットな関係では、意見は双方向にやり取りされます。

しかし、その一方で、上下関係がある種の安定性を持つのに対し、役割をはっきりしていないフラットな関係では関係性が不安定になりやすくカオスが生まれやすくなります。

カオスを恐れると、権力を行使して場をコントロールしたくなり、フラットな関係は破れて、上下関係が生まれてしまいます。

権力を行使して場をコントロールするのではなく、カオスを恐れず、メンバーを信じてカオスの海を泳ぎきるのに必要なスキルが、ファシリテーションスキルなのです。

そのことに気づいたとき、「ファシリテーションスキル入門」という講座のフレームに対する疑いが生まれました。

講座の運営側と受講側との境界がくっきりと分かれ、運営側が受講するメリットを列挙しながら講座を販売するというフレームに対して疑問が生まれたのです。

そこで、オープンでフラットな関係を基本単位として繋がるアメーバ型社会というビジョンを掲げ、そのビジョンに共感する仲間を募る形に変更したところ、これまでにない手応えを感じることができました。

しかし、「講座販売」というフレームを手放したことで、全くの手さぐり状態となりました。そんなときに、京都精華大学の筒井洋一さんの「情報メディア論」の実践のことを知り、そこに大きなヒントがあるのではないかと直感し、2014年12月15日に京都精華大学を訪問し、授業見学をさせていただきました。

授業協力者(Creative Team : CT)による授業

筒井さんの授業の一番大きな特徴は、授業協力者(Creative Team : CT)という存在です。CTは、教員と対等な立場で協力して15週間の授業を作る無償のボランティアです。授業中に前に立って授業運営をするのは教員ではなくCTの役割です。筒井さんは、FacebookでCTを公募し、今期は、大学生や社会人からなる5名がCTとして活動しています。

15週間の授業を作り、運営するのは大変な労力です。それを無償で行うというのは、「労働の対価をお金でもらう」という常識に大きく反するものです。

CTが、「情報メディア論」においてどのような役割を果たしているのかを理解することができれば、自分のこれからの進むべき道が見えてくるのではないかという期待を持って、授業見学に向かいました。

教室に入ると、5-6人のメンバーから構成されるグループが3つできていました。最初に筒井さんが短くコメントした後、見学者が前に並び、一人ずつ簡単な自己紹介をしました。

その後、CTの一人が前に立ち、授業を始めました。

前半のテーマは、「アサーティブコミュニケーション」

・ノン・アサーティブ

・アサーティブ

・アグレッシブ

の3つの例をパワーポイントで説明した後、別のCT、学生、見学者に前に出てきてもらい、切符売り場での列への割り込みを例としたロールプレイを行いました。

学生が割り込みをする役をして、割り込まれた人が、黙って我慢するノン・アサーティブコミュニケーション、文句を言うアグレッシブコミュニケーション、相手に攻撃的にならずに、しかも言いたいことを伝えるアサーティブコミュニケーションの3つのパターンを行い、学生に感想を聞きました。

さらに、異なる3つの事例に対して各グループでアサーティブコミュニケーションをするためには、どうしたらよいかを話し合いました。

僕は、グループの1つに入って議論に参加しました。

そこでは、「ラーメン屋で注文したものと違うものが来たときに、どのようにアサーティブコミュニケーションをするのか」という課題について話し合っていました。

メンバーの一人から、「別の人に持って行ってしまったのか、作るのを間違えたのかによって、対応が違ってくる」という意見が出てきました。

「単に『これは頼んだものと違います』と言うと、申し訳ありませんといって作り直すことになるけど、それは、別の人が注文したものかもしれないし、作り直して長いこと待つくらいなら、違ったものを食べたほうがよい場合もある」という意見で、問題の構造が単純ではないことが、話し合いの中で見えてきて面白かったです。また、その中で、どのようなコミュニケーションを取れば、自分にとって最もよい状況になるのかを考えることは、非常に良いトレーニングになると思いました。

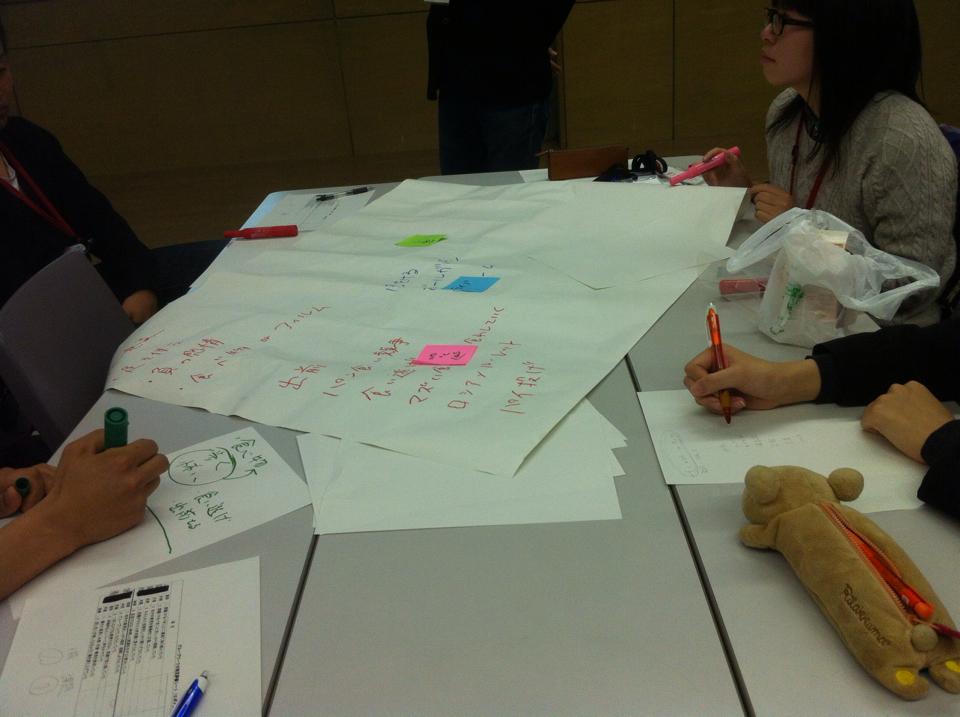

後半は、グループで相談してショートムービーを製作するための作業を行いました。前の授業で、大まかなテーマをすでに決めてあり、授業では、メンバーの役割分担を決め、シナリオを具体的に決めていくことが求められていました。

リーダー、サブリーダー、撮影、広告、営業、シナリオ・・などのパートがあり、授業中に撮影についてのレクチャーが教室の後ろ側で行われ、撮影担当者がレクチャーを受けに行きました。その間に残ったメンバーは、シナリオ作成を進め、あとでお互いが分かったこと・決まったことを伝え合うという場面がありました。これは、ある種のジグソー法のようなものになっていて、グループ間のコミュニケーションを活性化させる効果をもたらしていました。

これらの授業はすべてCTによって進められ、筒井さんは教室の後ろにいて、それを見守っているだけでした。

振り返りミーティングが熱い

授業が終わった後、別室のミーティングルームで振り返りをしました。参加したのは、筒井さん、CTのメンバー、見学者、学生4人でした。

一人ずつ順番に授業についての感想を述べていきました。学生からCTに率直な厳しめのフィードバックがあり、それを、CTが真剣な顔でメモしていくという光景がとても印象的でした。学生から率直な意見が出るということは、振り返りミーティングが安心安全の場になっている証拠なのではないかと思いました。

僕自身は、「授業デザインがよく考えられていると思った。また、見学者をもっと有効に利用してほしかった」というようなフィードバックをしました。

その後、学生から、Youtubeを使ったマーケティング方法についてのアドバイスを求められ、一緒に考えるという場面もありました。

授業をデザインし、その後、見学者や学生からフィードバックをもらうということを毎週繰り返すことで、CTは、大きな学びを得ていると思いました。

筒井さんは、「いろいろとうまくいかないことが出てきても、CTの皆さんは能力の高い人たちなんで、最後は、何とかしてくれると信じているんです。」と発言していました。その後も、何度か、筒井さんから「信じています」という言葉を聞きました。

内発的動機に基づいたLearningが、学生のLearningを促す

実際にCTが行う授業を見たときに頭に浮かんだのは、反転授業オンライン勉強会で杉森公一さんがおっしゃっていた「LearningがLearningを促す」「学ぶ教師からしか学べない」という言葉でした。

CTという存在は、金銭的な報酬を外から得ていないことで、自他ともに認める「内発的動機に基づいて学んでいる存在」なわけです。

そして、そのCTが、15週間でぐんぐん成長していくのを、授業に参加している学生は目の当たりにすることになります。

CTのLearningが、学生の主体的なLearningを促すわけです。

そうすると、学生の中から主体的な動きが少しずつ出てくるんですね。筒井さんはそれを見逃さずに、学生の主体性を引き出していき、学生という枠組みから出して挑戦させていきます。

筒井さんの代わりに、反転授業用のビデオを学生に作らせたり、CTの代わりに学生に授業を作らせたり、枠組みから出たがっている人を出してあげるんです。

そこから、いろいろなドラマが生まれ、ドラマの中で学生もCTも教員も学んでいくことになっているのだと思いました。

筒井さんの役割は、そのようなドラマが起こるような場を創ること。

カオスが起こっても、「最後はうまくいくと信じています」と言って、みんなに勇気を与えること。

自分自身が場創りをするようになり、筒井さんが果たしている役割の重要さを痛感しています。

少しだけ未来が見えてきた

ドラマが起こるためには、「内発的動機に基づき、自ら枠組みを出て行動する人」の存在が不可欠だということが見えてきました。このような存在は、周りに「枠組みを出ること」を促すことができるのです。

報酬による外発的動機づけは、場合によっては、内発的動機づけを弱めてしまうこともあるので、その人が本当に望んでいること、つまり、「成長したい」という欲求に応えていくことで報いるというやり方があるのではないかと思いました。

僕の中には、労働してもらったら報酬を支払わないと申し訳ないという固定観念がありましたが、その一方で、本当にやりたいことで、かけがえのない経験になると思えば、無報酬でも、お金を払ってでも労を惜しまずに行動する部分もあり、これらは、矛盾しているわけです。

お金をどのようにして得るのか、他人の労働に対してどのようにして報いるのか、という部分について思考が確実に一歩前進しました。

次回のオンラインワークショップでは、新しい試みをすることができそうです。

「だんご三兄弟みたいなポーズをしてください」ということで、ビルの階段から顔を出しました。はるさんが一人かっこよく決めています。

「だんご三兄弟みたいなポーズをしてください」ということで、ビルの階段から顔を出しました。はるさんが一人かっこよく決めています。