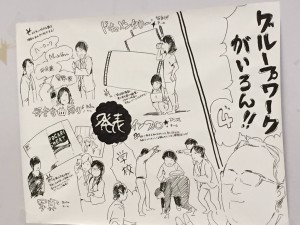

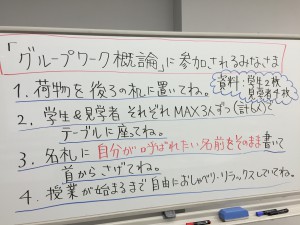

京都の小さな大学(京都精華大学)の無名の授業ですが、有能な学外からの授業ボランティアが集まるので定評があります。

過去2年半、のべ535名の見学者に来て頂きました。前期「グループワーク概論」は、185名の見学者でした。

今年度後期「情報メディア論」を私と一緒に創っていただける授業協力者(Creative Team; CT)を募集します。

15週間、教員と一緒に、授業設計・準備・実施・検証する学外ボランティアです。

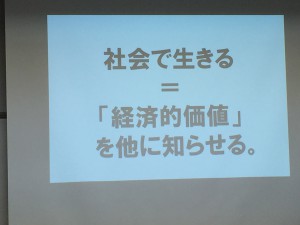

この授業は、情報メディアの基礎知識を日常生活に生かすことを授業目標として、グループワークと振り返り(リフレクション)を中心にしたアクティブラーニングと、反転授業とを組み合わせています。これまでの授業動画は、以下から見られます。

2014年前期「グループワーク概論」

モジュール1

モジュール2

モジュール3

教員が授業の最終責任者ですが、できるだけオープン、かつフラットな形で授業設計・実施・振り返り・改善をおこないます。

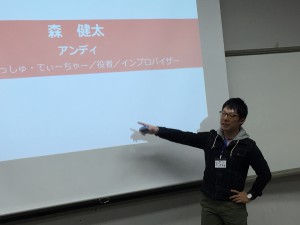

授業協力者の募集対象者は、学生、院生、30歳代前半までの社会人です。

経歴は問いませんがたとえば、

・ 教員経験があったり、教職の指導案が書けること

・ チームとして取り組むことができること

・ 教育問題やソーシャルイシュー(社会課題)に関心の深いこと

・ アクティブラーニングや反転授業に興味があること

・ 何よりも学生と共に学ぶ気持ちをお持ちの方

がありがたいです。

授業期間15週は、報酬が伴わないボランティアでの参加ですし、最終的には教員の権限下での活動となります。しかし、この活動ほどボランティアの自主性と創造性が認められている活動は類がありません。

既に何名かから参加したいという希望が寄せられていますが、もう2名募集します。

そろそろ後期授業準備を始めようとしていますので、早めがありがたいです。

参加希望される際には、授業責任者の筒井洋一までご連絡ください。お待ちしています。

【追記】

授業ボランティアを授業協力者(Creative Team:CT)と呼んでいます。半期毎に交代しますが、これまでは半期毎に3〜6名のCTが担当しています。

2015年6月19日現在ののべ見学者数は185名です。これまでの授業協力者数・見学者の実績は以下の通りです。

授業協力者 見学者(のべ人数)

2013年前期 3名 95名

2013年後期 4名 65名

2014年前期 6名 70名

2014年後期 4名 120名

2015年前期 5名 185名