今日、インターネット接続に苦労することはほとんどない。光ファイバーにせよ、ADSLにせよ、回線が来れば、手持ちのコンピュータの接続設定をするだけで、いとも簡単につながってしまう。94年秋に学内LANに接続するために、業者の方が何日も何週間も苦労しながらつなげた時代と比べてウソのようだ。

ただ、70年代初めからのインターネットの歴史の大半は、「つなぐ」ことの歴史だったといってよい。それほど接続は難しかった。インターネットとは、この課題を克服することができるユーザだけが開発者と一緒になって作ったコミュニティーであった。しかも、90年代初めまで、通信工学の世界においてさえも、インターネットはマイナー世界であった。確かにその技術が開発されたのは、米国の軍事研究からであったが、その後を支えたのは草の根のユーザであった。

そこで、インターネットを管理することは多くはボランティアの献身的な努力であり、組織の形態こそ米国商務省の管轄下に入っていても、実態はボランティアによる自由な管理がおこなわれてきた。こうした伝統に対して、米国政府はもちろん他国も干渉することはなかった。その管理自体は、国家にとっては干渉するに値しなかったのである。

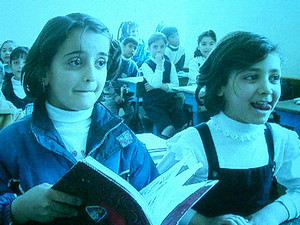

しかし今やインターネットは先進国に限らず、発展途上国においても一般ユーザの数が激増している。タリバン政権崩壊後のアフガンを再建するために、多くの国、国際機関、NGOなどが関与しているが、たとえばNGOの援助政策として、携帯電話網やインターネット・プロバイダーを運営している。フセイン崩壊後のイラクでも若者の娯楽は、インターネット喫茶でチャット、メール、ネットサーフィンをすることである。それほどネット人口が増えている。

また、ネットを使った犯罪、スパムメール、プライバシー侵害なども横行してきている現実も無視できず、これらに対するなんらかの規制も不可避となっている。

こうしたネットをめぐるさまざまな動きの中で、これまでは国家はインターネットへの関与を控えていたが、ここ数年急速に国家の影響力が強まりつつある。なぜ国家の関与が始まってきたのかはいくつかの理由があるが、一番大きな理由は、現実世界における国家間での争いがネットの世界にまで広がってきたことである。インターネットの祖国である米国がこれまでの不干渉政策を変更しはじめたこと、米国の単独行動主義に対する発展途上国の反発、中国・南ア、ブラジル、インドなどの近年発展めざましい諸国の影響力の増大などが大きく関与している。

9月にジュネーブで、11月にチュニスで開催されるWSIS(世界情報社会サミット)フェーズ2会議では、インターネットのガバナンス問題が協議される。その結果がどういうことになるのか見守っていきたい。