(昨日、この投稿を一時保留していたのは、主催者の許可を取ってなかったからだ。今日、大阪で会って、映像を見ながらこの企画の振り返りをした。たいへん有益な時間だったが、肝心のブログ掲載許可の話を忘れていた。でも、あまり神経質にならなくてもいいのかと思うので、再掲する。)

先日、ある集まりで、対話を観察するという企画があり、参加した。

私自身は、ファシリテータのサポート役に回って、メタ観察のさらにメタで観察することと、別のグループを対話を撮影する役割だった。

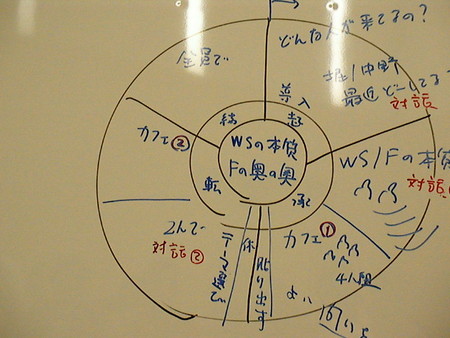

八名のグループ内から、同じテーブルに座りながらも、会話にはまったく加わらず、いっさい心理的外面的な反応をしないままの観察者Aが二人と、会話が聞き取れない程度にテーブルから離れて、外見的な様子だけを記録する観察者B一名を決め、それ以外は、会話の参加者として話す、という形式であった。第二セッションでは役割を敢えて交代してもらった。

私は、観察者Bよりもさらに遠くにいて、決められたグループを観察すると同時に、他のグループをも俯瞰するという役割だった。観察者は、透明人間になりきろうとするのだが、Aの場合、つい会話に反応してしまいがちになる。逆に、Bの場合、話の筋が分からないので、逆に自分の見ていることがいいのかどうか不安になる。

私は、Bよりもさらに遠くにいるので、何を見ればいいのかさらに不安になる。メタ over メタの役割である。しかし、ある時点で評価基準を決めたことで、その役割に一気に引き込まれていった。私が考えた基準とは、第一セッションで観察者Bをした人が、第二セッションで参加者になった場合、どのような変化が起こるのかに注目した。

観察者Bが第二セッションで参加者になると、第一セッションの流れがほとんどわからないために、グループにとけ込む方法に違いがあった。ある人は、第一セッションの流れがわからないので、意見が言えないと思って、自ら司会者となって、まとめ役をしようした。別の人は、流れがわからないながらも、他の参加者の会話を一生懸命に吸収しようとして、問いかけを一生懸命にしようとしていた。さらに、ひたすら聞き役に徹する人もいた。

こうしたシミュレーションは、あくまでも仮の条件であったが、現実生活ではよく直面する場面でもある。ファシリテーションでは、傾聴ということが重視されるが、逆に参与しながらも、聞いているという役割に立つと、自分たちの会話が外部からの視点で見てもらえることが可能になる。

セッション後の振り返りでは、一連の観察者と参加者が一緒になって、会話を続けている時の心理状態や目標設定について話し合った。こういう機会は滅多にないので、お互いの考えをぶつけあってみると、こういう単純な仕掛けで、会話を内から、外から、そしてメタの視点で解明される楽しさを感じられた。

本日、その時の撮影した映像を見ながら、参加者役のメンバーも加えて振り返りをした。個人やグループのメカニズムを解明する絶好の機会となった。