2月15日Facebookタイムラインに、リアル会場の主催イベントは中止か、オンライン開催に切り替える。主催でない企画の場合には、リアル開催からオンライン開催への移行を進める、と述べました。

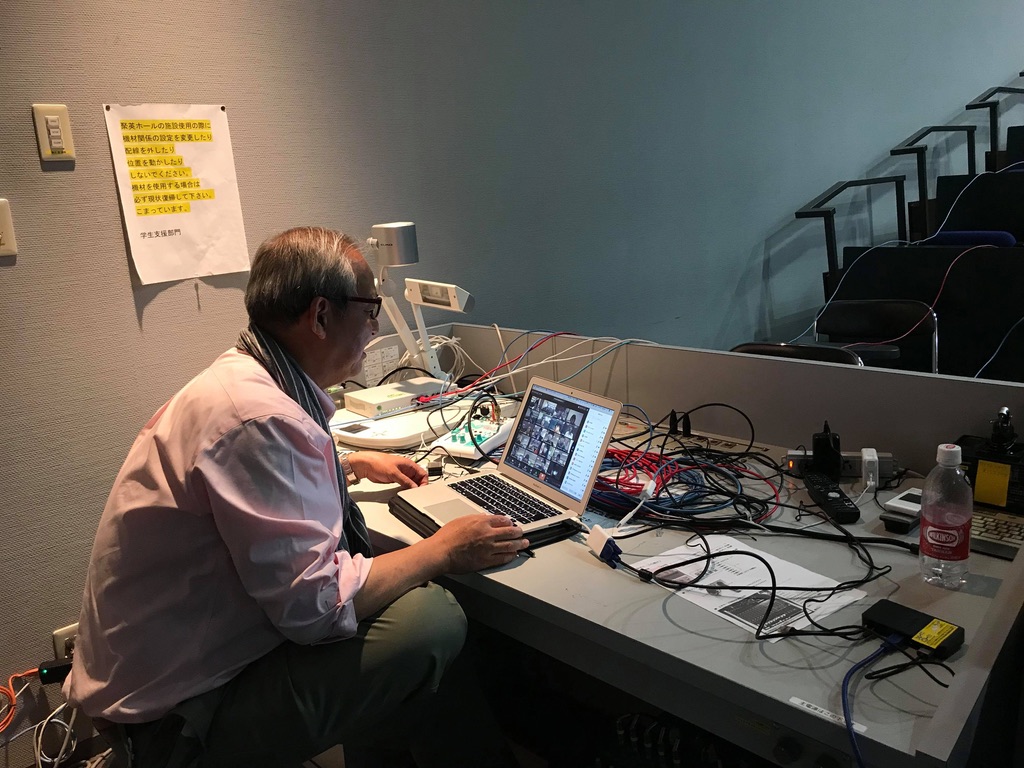

企業や大学、学校、イベント主催者も、リアル開催はやめて、オンライン開催に切り替えるケースが続出し、私の方にもかなり問い合わせがあります。過去3年間、リアルのイベントや授業をオンライン中継してきたノウハウが少しでもお困りの方に役立てればと思います。

リアル会場でのイベントの良さは、ゲストや主催者、参加者とできるだけ近づいて話ができることです。しかし、新型肺炎の蔓延は、それを遮断することしかとめられません。

ここで、主催者、責任者が考えるのは、リアル会場での良さを残しつつ、オンラインも導入したいという方が割とおられます。

つまり、リアル会場開催を小規模にして、オンライン参加も導入するという方法です。

危機対策として特別予算を組むので、いくらでも経費を出すところならばそれでもいいですが、新型肺炎の蔓延の危険性は残ります。

一般に、

1)リアル会場での開催、

2)部分的にリアル会場での開催、

3)オンライン開催

の三つを考えると、

コスト的には、2)が一番かかります。リアル会場経費にオンライン経費の上乗せです。

次が、1)リアル会場経費です。

もっともコストがかからないのが、

3)オンライン開催

です。

理由は、交通費、宿泊費、物資輸送費などがかからないからです。

その代わり、テクニカルサポートの人件費がかかっても、交通費、宿泊費などがかかりません。

もちろん、事情はいろいろあって、こうならない場合もあります。

たとえば、学校での授業をやめて、生徒は自宅からオンラインで授業に入る場合、生徒に端末を準備しないといけないという学校もありますが、スマートフォンを使えばいいんです。

「いや、スマホの使用は禁止されている」と言われますが、これは、学校側がそういう規則を作っていることこそが間違っています。

「窓口や営業など出勤しないと仕事できない部門がある」と言われますが、オンラインに変えるビジネスにすれば、出勤不要です。

看護士さんや介護士さんなど対人援助職の方は難しい、という意見もありますが、その業務でもオンラインでできることを考えれば良いことです。

以前、大学改革で著名な方の会議に出た時に、私がオンラインを活用した高大連携プロジェクトを説明したら、

「かといっても、やはりオンラインよりはリアルの方がいいですね。リアルだと直接話した気がするから」と言われて、あきれたことがあります。

オンラインに比べてのリアルの特徴は身体性があることです。ですから、オンラインが身体性に欠けることを取り上げて否定するのはどうかしています。

それを言うならば、遠隔地の人との話しができないリアルは、「遠隔地の人と話しできないから、やはりオンラインだよね」というのと一緒です。

私は、オンライン中継に携わっていますが、むしろそれだからこそリアルでのコミュニケーションを大切にしています。

私が言いたいのは、リアルだけに固執するのではなく、なんらかオンライン開催の可能性を考慮しないと行けない時代です。

でも、新型肺炎の危険性もなく、コスト的にもはるかにやすい、オンライン開催は、これからの時代を切り開きます。