4月から大学の授業がどうなるかについていろいろ問い合わせが来ます。私は、2,300名の大規模授業を現在は実施していませんので、担当されている方からのレスポンスがほしいです。

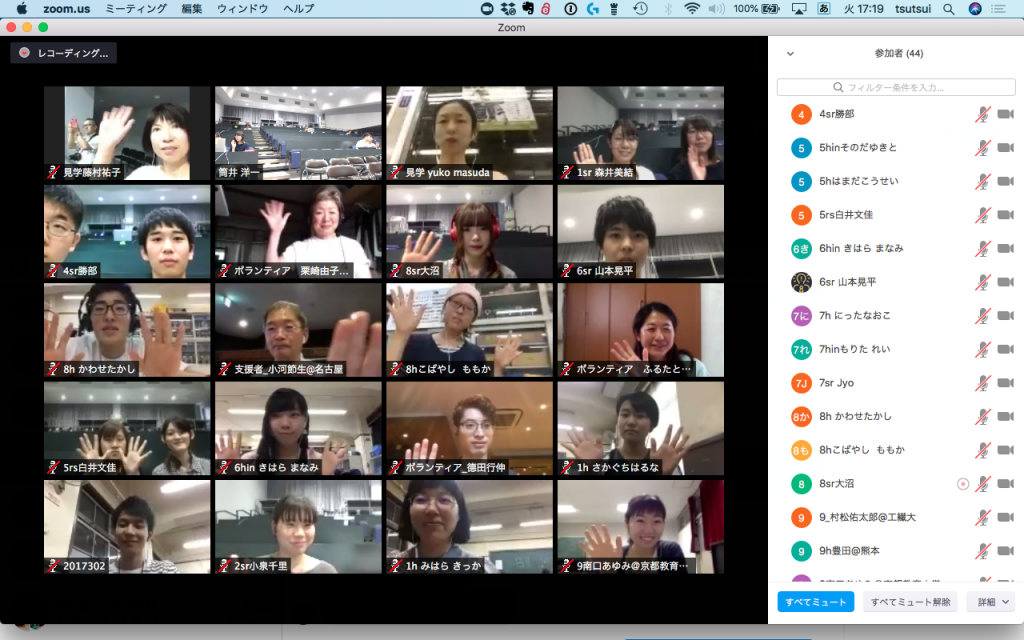

その一方で、私は、2016年1月Zoom大幅バージョンアップ当初から単なるユーザではなく、オンラインイベントの企画とともに、大規模リアルイベントにオンラインユーザが参加するZoomハイブリッドのテクニカルサポートをやっています。いろいろノウハウを持っているので、提供したいと思います。

私はオンラインのコミュニケーションにこだわるZoom創設者のビジョンとは異なる考えを持ち、逆に、単なるZoomハイブリッドだけがZoomの未来みたいな人とも明確に違っています。その結果、ハイブリッドのディメリットを超えて、私が描く未来の方向へと進みたいと考えています。

大学の授業と言っても、大規模授業、実習、ゼミ、語学・体育授業など多種多様な形態があります。ここでは、すべての授業に対応するZoom活用ではなく、以下に合致する授業に限定しておきます。

1.従来の大教室での授業をオンライン化せよと言われても、どうすればいいのか困っている方

2.学生が大学の授業に来ても、グループワークがしにくいと思っている方

3.100名以上の大規模授業(500名とかでも変わりません)はオンライン化するのが難しいと思っている方

完全オンライン授業にするのは難しいので、これまで通り学生が大講義室に集まって、グループワークにせよ、一方向の講義にせよ、やらざるをえない教員や大学は多数あるはずです。そういう方へのエールのつもりで書いています。

ただ、テーマが「グループワークを伴う大規模授業をZoomで可能にするために」ですから、Zoomの使い方の話しと誤解されかねないですが、実際はZoom以外のことも重要です。何回かのシリーズで書きたいですが、むしろ、読んだ方からの改善案を頂きながら、集合知を集めて行きたいと思います。

したがって、「うちの大学や授業では無理」「筒井の知識が足りず詰めが甘い」という批判よりは、「こうすればもっとよくなるかもしれない」「筒井が考えていなかったことを補足します」とかいう改善提案を作り上げていく仲間としてやっていければと思います。4月から大規模講義を実際に担当する教員にとっては、ここでの議論が焦眉の課題ですので、まずはそういう方々に役立ててください。

本日は、準備編です。

Zoomに入る前に、教師側がすべきことがあります。

1.ホストを務める方のPCは、事前に必ず再起動して、システムがリフレッシュした状態を保ってください。授業直前までPCで準備して、あわててZoomを立ち上げることは避けるべきです。立ち上げてからでは遅すぎますので。

学生側がすべきことは、

みなさんからのコメントをお待ちしています。