「仕事」では完璧さを求めて、プライベートではアバウトなタイプは一杯います。

そこで、

「なぜ仕事だと完璧さを求めて、プライベートだとそこそこなのですか?」

と尋ねると、

「仕事とプライベートは違うので、仕事は完璧さが大事です」

と答える場合が多いです。

もちろん、仕事に熱心になることはいいことなのですが、仕事への執着は、実は仕事自身への執着と共に、その熱意のかなりの部分は、周りに認められたい自分がいませんか?

「周りに認められたい自分」というといいですが、もしかしたら、「他の人に批判されるのが嫌、弱点を指摘されないようにする」ということはないでしょうか。

少なくともかつての私にとっては、「弱点を指摘されないように」頑張るということは大きな動機でした。

北海道大学の故山岸俊男さんが『信頼の構造』で、日本社会が、集団主義ではなく、むしろ集団内でのポジション獲得のための競争である」極めて個人主義的な競争の中にいることが明らかにされています。

要は、仕事に視野が向いているのではなく、自分の周りの同僚(同輩集団)に視野が向いています。こうした集団は競争相手なので、互いの弱点を見せまいとして、個人で完成度100%をめざします。

自分の弱みを見せないで完成度100%をめざすとすると、担当者の業務量は増大し、強制的な側面が強まります。こうした傾向が日本社会に一般的な気がしています。

学校の研究指定校や公開授業担当者は、弱点を見せまいとして、完璧な授業を目指します。担当者の努力や疲労度は半端じゃないです。

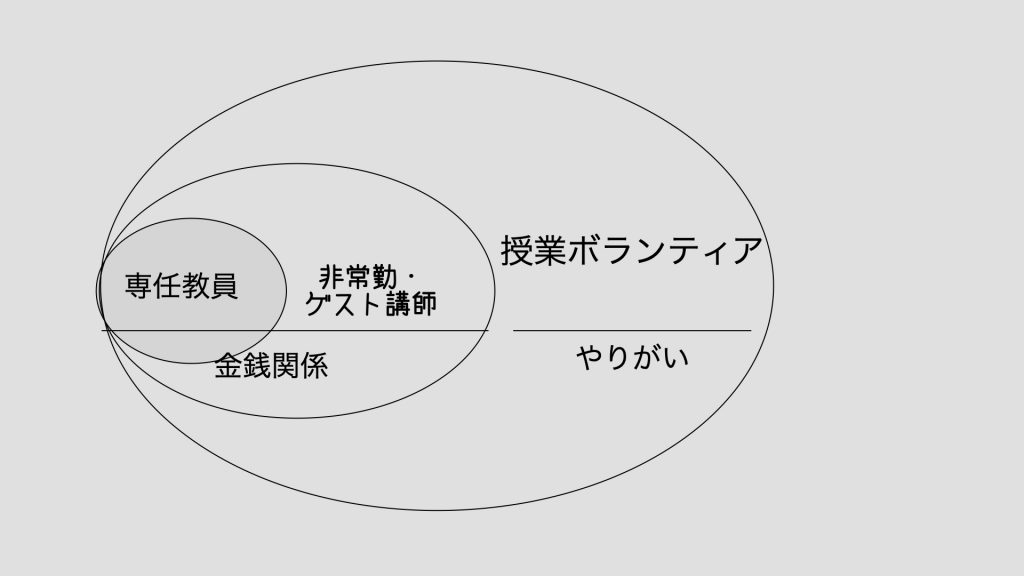

私がおこなう授業ボランティア中心の授業においては、これとは逆のことを目指します。

授業ボランティアが毎回の授業を設計されるのですが、その時には、「完成度を上げすぎないように」「ボランティア全員が全力で取り組まないような設計をするのではなく、全員で取り組まないでもできる緩い授業を目指して下さい」と言っています。

たとえば、ボランティアが3名いたら、2名だけできるような授業にしてほしいと思います。また、授業内容も詰め込みすぎないことや細かなところまで決めすぎないこともあります。

完成度を100%ではなく、そこそこに抑えると、逆にいいことがあります。改善点があれば、それをなんとかしようという人が出てきますし、その方に協力してもらって少しでも改善されればいいと思います。

完成度100%だと、他の人はただ誉めることしかできませんが、そこそこの完成度だと、他の人に協力を求めることで改善可能になります。

個人で頑張るのではなく、「そこにいる誰かと改善できる場を創ること」が大切です。

私の授業ではこれをめざしています。

9月22日から、大谷大学の授業が始まります。

授業ボランティア希望者がおられれば、以下のお読みの上でお知らせ下さい。

https://tsutsui-media.net/?p=3755

お待ちしています。