Learning Workshop Lab10月例会

自分を中心に据えた世界を持続可能に片付けてみる。

整理収納・片づけ×SDGsカードゲーム

概要:

「自分の持ち物や部屋が片付けられない!」

多くの方が悩んでいるのではないでしょうか。

「環境や開発の問題が解決できない!」

最近話題になっているSDGs(持続可能な開発目標)はこの世界的な悩みに向かうための目標です。

この両者は関係ないように見えて、かなりつながっています。

自分の持ち物や部屋を片付けながら見直すと、あなたの行動が変わります。行動が変わった結果、あなたの周囲に影響を与え、世界につながります。

SDGsカードゲームを通して、2030年の世界の状況をシミュレーションし、見える化します。その上で自分にも簡単にできる行動を、持ち物を片付けることを通して考えます。

持続可能な世界が形成させるためには一人ひとりの行動が必要です。

決して大きなことをする必要はありません。自分の身の回りや持ち物を見返して、今日からできる行動を探してみませんか?

▼ この例会は、こんな方に向いています

・家や持ち物が片付かなくて困っている方

・「SDGs」や「持続可能な世界」について知りたい方

・何か行動を起こしたいけど、一歩が踏み出せない方

・すでに何かしらの行動を起こして世界を変えている方

・自分にとって心地の良い持ち物を決めて気楽に暮らしたい方

ゲスト:倉本 龍 さん

倉本龍(立命館守山中学校・高等学校 教諭 SDGsカードゲームファシリテーター オンラインサイエンスカフェ主宰)

————————————————————

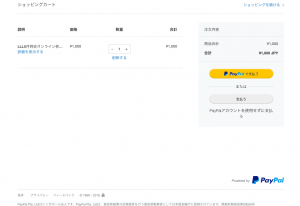

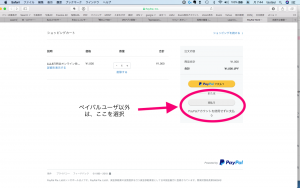

「参加する」をクリックしただけでは参加完了にはなりません。以下から正式の申し込みをしていただくようにお願いいたします。

http://urx.blue/M7IM

———————————————————–

▼日時

10月20日(土)(12:30 受付開始)

13:00~17:00

▼会場

西川ローズ 寝装館 北山店

京都市左京区下鴨南野々神町1-13

https://goo.gl/maps/XhoDfWLRc3L2

地下鉄烏丸線「北山駅」(1番出口)下車数分

▼参加費

一般 2,500円

学生 2,000円

※参加費には食事代は含まれません。昼食やお菓子の持ち込みは可能です。例会後に希望者だけで懇親会を開催します。

▼連絡先

Learning Workshop Lab例会企画(筒井)

メール: Learning.Workshop.Lab@gmail.com

————————————————————

「参加する」をクリックしただけでは参加完了にはなりません。以下から正式の申し込みをしていただくようにお願いいたします。

http://urx.blue/M7IM

———————————————————–

あと一名の女性ボランティア募集です。

あと一名の女性ボランティア募集です。

2013年から過去5年間、ボランティア主体の参加型授業を創る学外からの授業ボランティアを募集してきました。

2013年から過去5年間、ボランティア主体の参加型授業を創る学外からの授業ボランティアを募集してきました。