大学卒業以来、地元の市役所に勤めて先日定年を迎え、外郭団体の富山文化事業団常務理事を務めて悠々自適の役人がいる。というと、どれだけ平々凡々の人生を送っていたのかと思うだろう。

杉田欣次さん。

でも、この人の名前は忘れられない。

役所の仕事は、それこそ走り回っていると言っていいほどがむしゃらに仕事している。しかし、終了時間になると、よほどのことがない限り定時に帰る。これは部下も同じであって、残業することにはよほどの理由がないと認めない。要は、仕事時間の中で終えるようにということである。オーバードホール館長の前には、富山市立図書館館長、市民プラザ幹部などを歴任した。

しかし、彼の特徴は、将来の演劇や映画好きが高じて、役人の一方で、前衛劇団の運営に携わり、地元NHKその他の劇団に関わって以来、富山弁の演技指導をしたり、台本を書いていた。また、小説は書き続けており、彼の関わる文芸同人誌『渤海』の編集も何十年も続けている。時代小説から、郷土小説、現代ものまでその時々の目標に沿って定期的に作品を投稿している。それ以外にも、映画鑑賞、魚釣り、骨董品収集、ジャズ鑑賞、歌手志望など、文化と名のつくジャンルにすべて足を突っ込んでいるといって過言ではない。

私が杉田さんと知り合ったのは、夕方になると大した研究もせず、繁華街に出かけて、富山の仕掛け人達と遊んでいた牧歌的な時代であった。1980年代終わり頃、「アパルトヘイト否(ノン)!国際美術展」という全国イベントが富山でも開催され、一週間で5千人の観客を集めた。

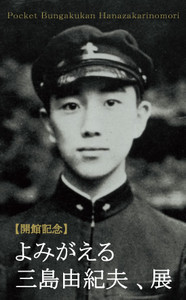

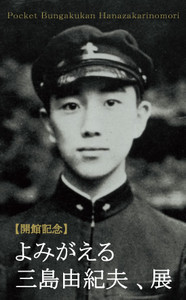

私は、事務局長としてとりまとめをしていたのだが、終了後の難題をめぐって、杉田さんに相談する中で相互の信頼関係が生まれた。それ以後、時々会う程度のつきあいなのだが、信頼関係は続いている。その杉田さんの学生時代からの隠れた趣味は、三島由紀夫への憧れである。地元書店はもとより、神田古書店にもなじみの店があり、三島関連書籍をこつこつと収集していた。

昨年、別件で京都に寄った時に、「定年後にどうしても実現したかった三島由紀夫の個人文学館を開館したい」という気持ちを打ち明けてくれた。かなりの私財をつぎ込んで、自宅横に文学館を建設しているとのこと。全国の文学館団体や三島の遺族からも承認を得て、今年3月にめでたく開館の運びとなった。文学館の名前は、「隠し文学館 花ざかりの森」という。「花ざかりの森」とは、三島の処女作の題名である。個人が私財を投げ打って、文学館を建設するというのは、全国でも珍しいということで、全国団体も好意的に支援してくれたそうだ。

実は、このブログでは、以前滞在していた富山のことはあまり話題にしていない。それには理由があって、むしろそれを避けてきた。むしろ、このまま縁なく過ごすつもりでいた方が楽でいいなあと思っていた。過去を振り返るよりも、未来を創りたいから。

でも、文学館の話を聞いた時に、私は杉田さんに「50歳を過ぎたけど、私はまだ勝負したいので、過去を守るよりも、未来に挑戦したい」と言った。すると、杉田さんは、「僕も定年過ぎたけど、文学館を建てたので、今から新しい人生を歩むつもりだ。まだまだやりたいことがいっぱいある」と軽く返されてしまった。人生の先輩でありながらも、まだまだ未来を見つめる姿を見つめるうちに、「筒井さん。開館式に来てくれるか?」と尋ねられた。

正直言うと、私にはまだわだかまりがある。しかし、それとこれとはまったく別のことに思えた。私は、「行かせてもらいます」と答えた。その答えができたのは、きっと時代の経過とともに、徐々に違和感もとれてきた証拠なのだろう。

私が変わったのか。それとも、時代が変わったのか。仲間がいるからか。

確かめに行こうと思う。

ちなみに3月1日に文学館がオープンする。個人の運営なので、3月の一ヶ月だけの開館とのこと。まだ、文化事業団の勤務があるので無理はできない。定年後、徐々にペースがつかめれば、開館期間を延ばしていくとのこと。

![月刊 言語 2008年 03月号 [雑誌] 月刊 言語 2008年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/413HI4PT9fL._SL160_.jpg)