これまで対面授業が大半だった日本の大学教育でも、コロナウイルス拡散(それ自体は大きな問題出るにしても)によって迫られたオンライン授業化であったが、これは学生や教職員の生命・健康を守ることを第一の優先順位において、わが国の教育において初めての経験だった。健康を守ることを第一優先にした大学教育は、誰しも健康でなければ、安心して学べないことを明確に宣言した。

しかし、対面授業からオンライン授業への転換を経て、6月から始まった自粛緩和措置によって再度対面授業に回帰する大学があるが、対面授業に回帰する場合には忘れてならない原則がある。それは、教職員・学生の生命と健康を守るということだ。それは対面授業かオンライン授業かという選択肢ではなく、オンライン授業では当たり前にやっていることが、なぜ対面授業になると失念するのかと思う。

それについては、自分の経験から、ニューノーマル時代における対面授業の一つを提案したい。

地域を基盤にした公立学校とは違って、大学に通う学生、教職員の通学エリアは軽く県境を越えてしまい、コロナ災禍に伴う国民の移動自粛にともなう大学登校禁止は必要な措置だった。しかし、6月になって、政府の自粛緩和に伴って、大学でも対面授業を復活させるところも出てきた。最初は対面授業とオンライン授業の併用という措置であっても、やがてオンライン授業は、対面授業の都合に左右されることとなった。

たとえば、対面授業が後にある場合、前の時間にオンライン授業を受講していると、対面授業に遅刻する学生がいるので、早めにオンライン授業を終わらざるを得ない。逆に、オンライン授業の前に対面授業があった場合には、オンライン授業に遅刻する学生がいることは頭に入れる必要がある。 対面授業かオンライン授業かどちらが優先されるかではなく、受講する学生がどちらも出やすいようにするために工夫をしないといけないことだ。

それはともかく、多くの教員は、とまどいながら始めたオンライン授業よりも、慣れ親しんだ対面授業に回帰することを望んだ。ただし、まだコロナ騒ぎが収まらない中ではただ対面授業に戻るとは言えない事情もあったので、対面授業の三密回避策を取るというものであった。教室内の密集を緩和し、複数の教室に分散するなどの措置を取りながら対面授業を実施していることになった。

私が担当するある大学の非常勤授業では、対面授業に回帰することが求められることになった。そこでは、教室の三密回避策を求められる中で、対面授業での少人数のグループワークを回避する事があった。 ある意味、大学教育の改革を進めているアクティブラーニング系、グループワーク系の授業にとって、対面でのグループワークを制限されたことは大きな痛手だった。そこで、4月には、そうした授業を推進していた大学教員が、オンライン授業ではグループワークができない、オンラインでの学生はなんの反応もなくて授業がやりにくいという不満を表明することになった。

対面授業で三密回避のグループワークは可能か?

いや、どのようにすれば可能になるのか?

自粛緩和の動きになってこうした議論が盛んになり、対面授業の枠内で努力することとなった。

私は、ここで考えるべきは、対面授業自体ではなく、その前にオンライン授業をした経験から対面授業を構築すればいいのではないかと思う。

オンライン授業から継承すべき事は何か?

オンライン授業は対面授業で前提としていた教室というスペースから解放されたことに特徴がある。

対面授業では、教務課を中心とした職員と教務委員会などの授業運営を担当する教員が、授業担当者の教員、受講する学生数、授業を可能にする教室数とを見比べながら教室を割りあてていた。

しかし、オンライン授業だと、教室というスペースの制限がなくなる。(もちろん、だからこそオンライン授業になると教室のスペースに制限される学生を収容可能になるという話しは別の議論だ。私は、対面授業での大規模授業をオンライン授業になって、そのまま一人の教員が担当することは好ましくないと思っているが、それはここで扱わない。)

オンライン授業だと、教員・学生ともに、教室にとらわれず、どこから参加しても構わない。 しかし、対面授業に回帰すると、再度、教室という制限が復活して、教室内でしか授業してはいけないことになっている(別の教室に分散することもあるにしても、教室ということが前提になっている)。これは、オンライン授業で教室から解放されたことを対面授業になって復活にしたのではないか、と思う。

オンライン授業=スペースにとらわれない

対面授業 =教室

が暗黙の前提となっている。

では、対面授業で、教室にとらわれない授業を実現する道は何か?

いろいろ議論があるにしても、私は次のように実践している。

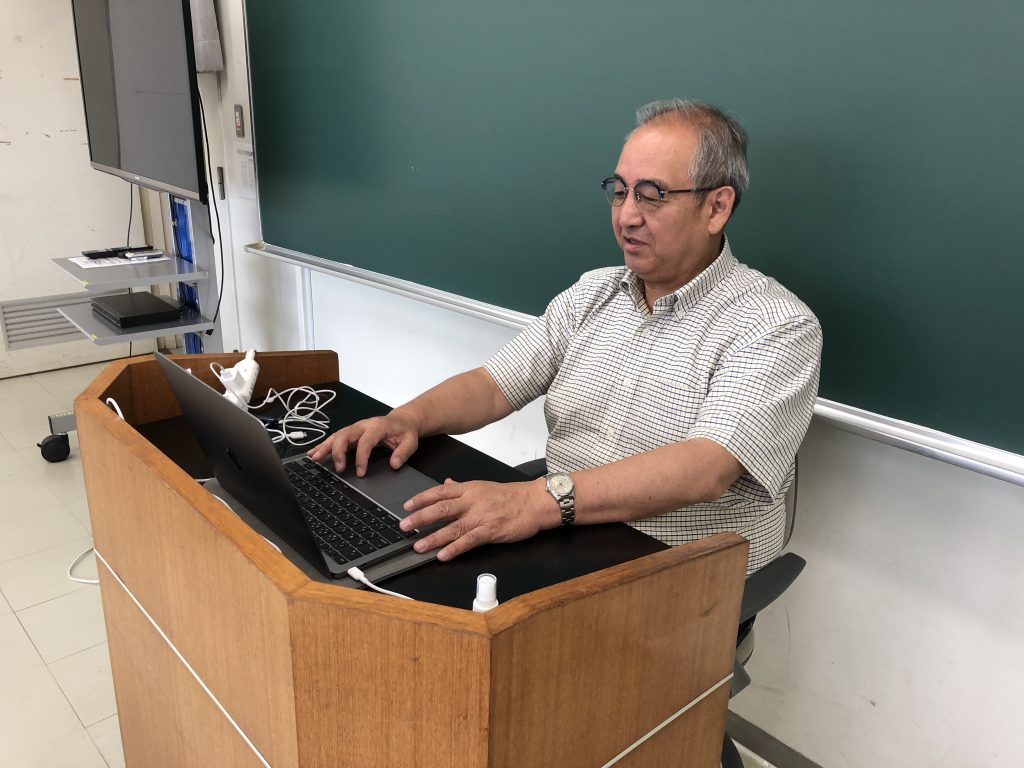

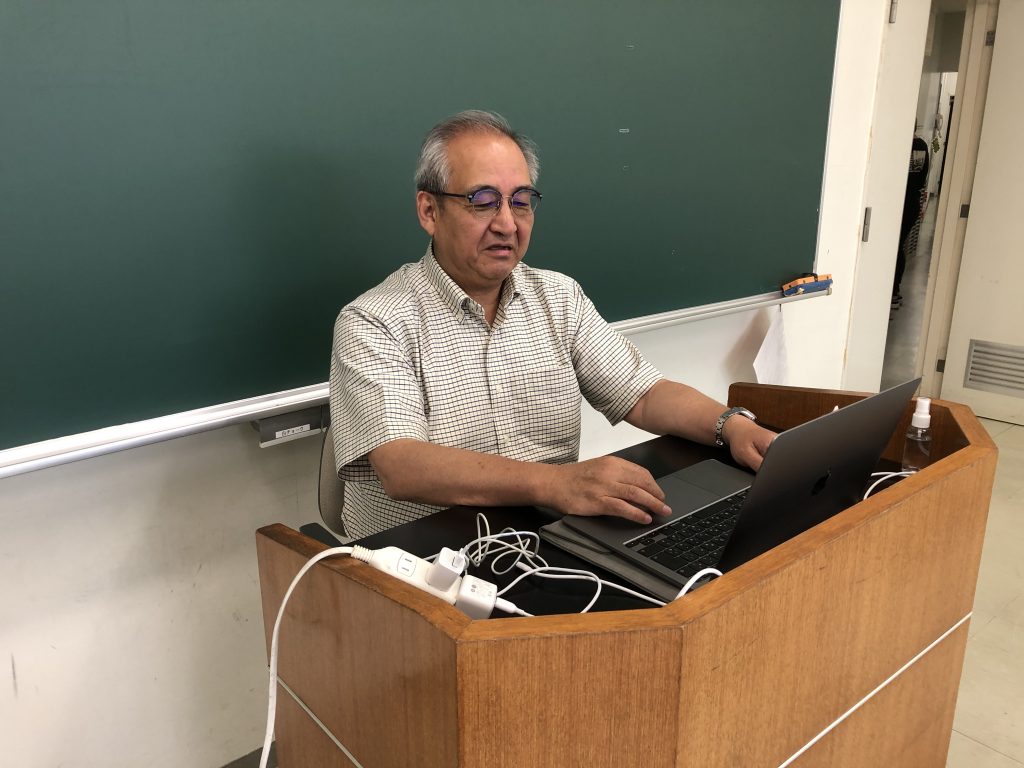

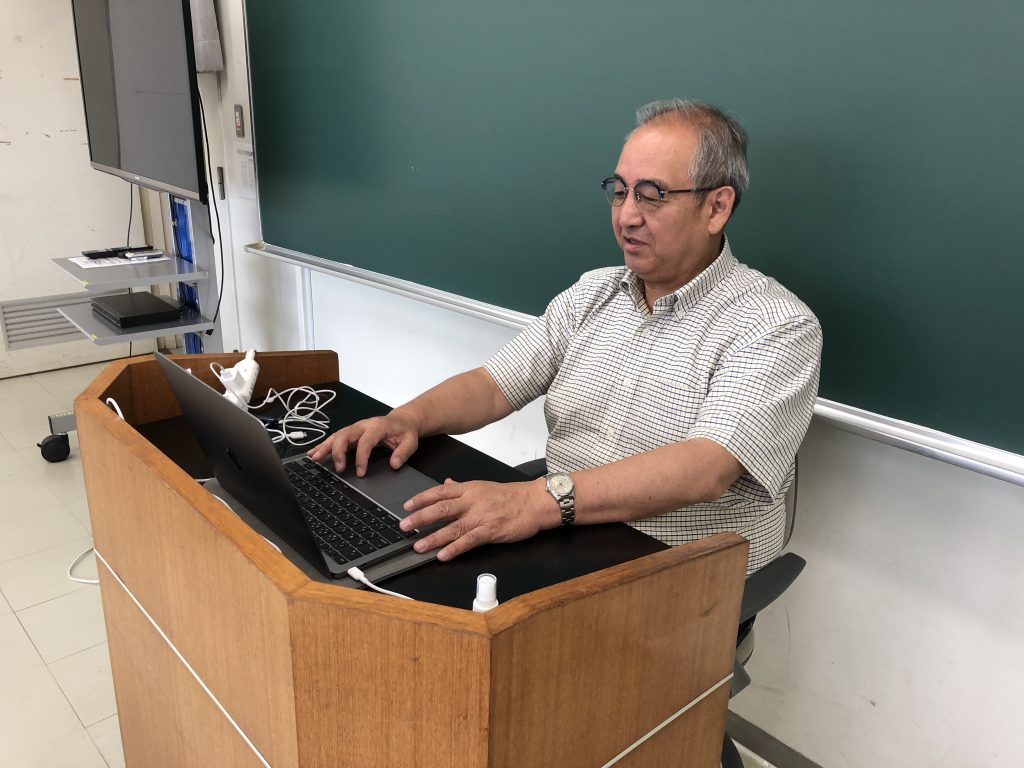

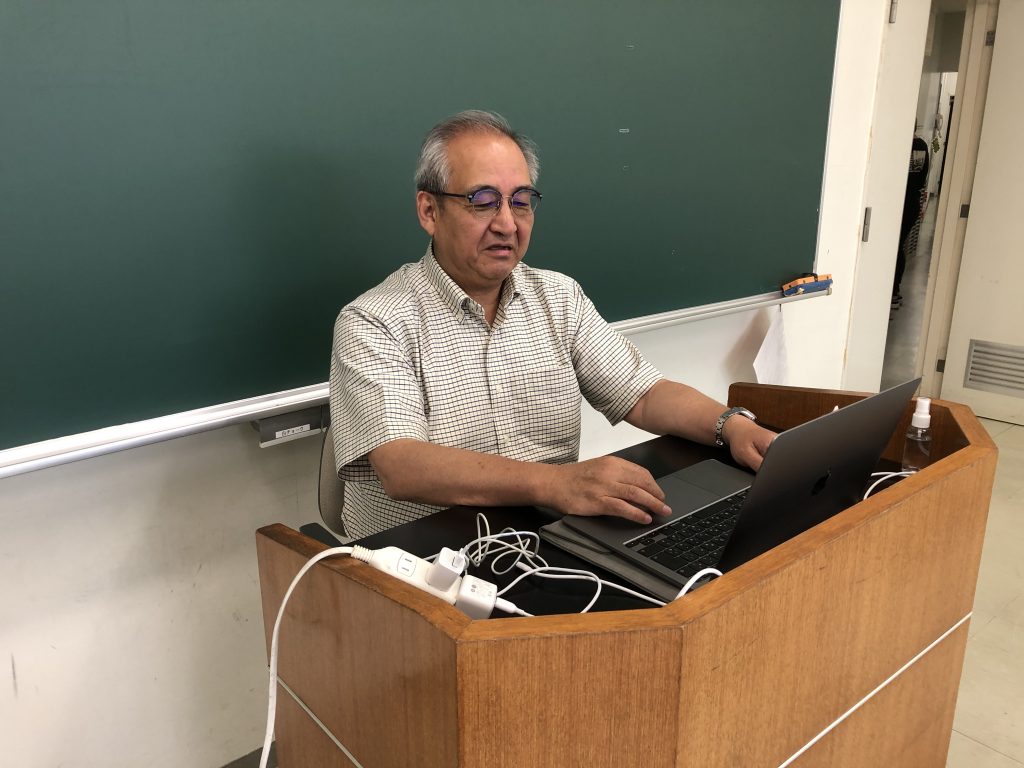

教員は大学に出講して欲しいとなっているので、出勤し、時間になれば教室に行くが、教室には、誰も学生は来ない。 それが以下の写真である。

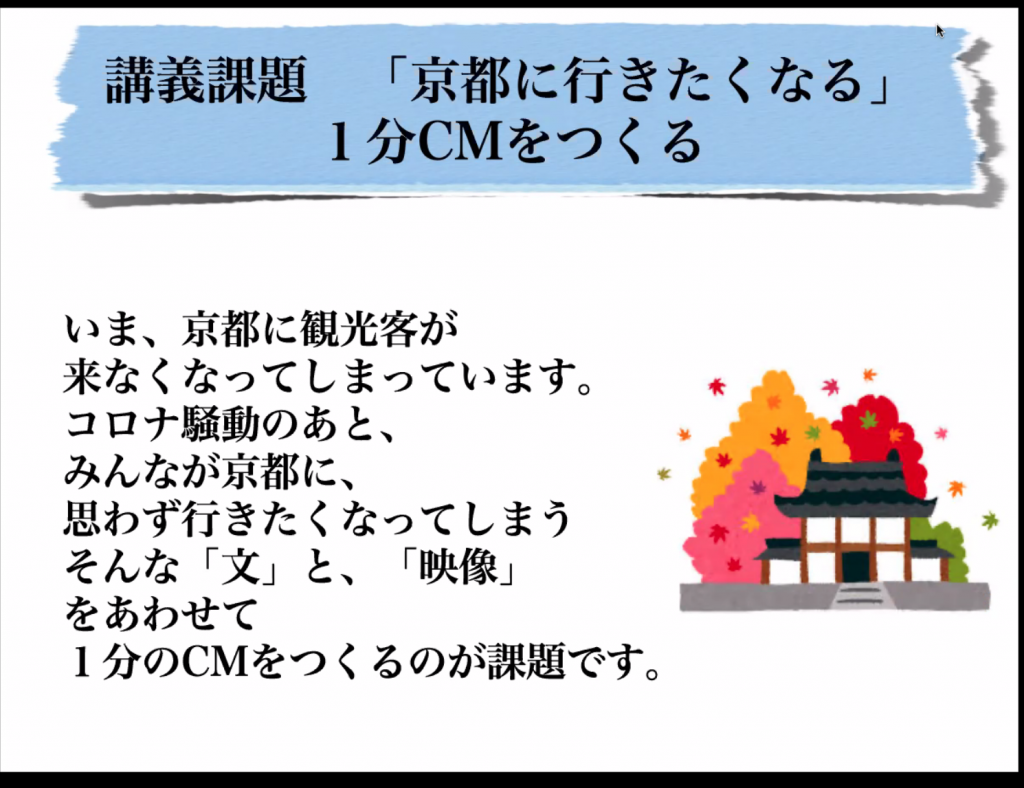

では、学生はどこにいるのかというと、彼らはすべてオンラインから授業に参加している。Zoomで授業をおこなって、グループワークはブレイクアウトセッションで実施しているので、三密は無縁であり、じっくりグループワークが可能になる。授業外でもグループで打ち合わせする場合には、メンバー同士で可能な方法を使ってもらっている。授業では、3,4名のグループで動画作品の制作という課題を提出することが課題である。

私が、対面授業でありながら、オンライン授業の形式を取ったことには理由があった。 この大学では、オンライン授業から対面授業に転換する中で、履修者は大学に通学してもいいし、通学しない学生も受講できる授業を準備せよとのことだった。 実際に、遠方から来る学生からは通学できないという申し出があった。 また、対面授業に転換する初回の授業において、フェイスシールドを付けた学生がいて、 グループに分かれた後互いに自己紹介する際に、フェイスシールド越しに実施しているのを見て 対面ではやってはいけないと実感した。 教室での授業とオンラインの授業を一緒に進行させるのは難しいし、逆に別々にする手間もかかりすぎる。

そこで、私は学生に次のように言った。

「私の授業は、教室に来なくてもいい授業です。教室に集まると、三密などでいろいろご心配でしょう。 でも、不安感を抱えたまま学ぶことはできません。オンライン授業では誰も三密に対する不安感を抱いて なかったと思うので、対面でも不安感を抱かない授業を実現したいと思います。

もちろん、他に対面授業がある場合には、通学してきますが、教室には来ないで、学内のどこかWifiが快適に使える場所を探してください。大学でも準備してくれていますが、自分で試してみて使いやすい場所を決めて下さい。通学しないで他のオンライン授業を受ける学生は、自宅でも学外のどこかからWifiで授業に参加下さい。学外からオンライン授業を受ける学生が決して不利にならないようにします」

こういう授業を進めようとすると、さっそく反論がやってくる。 授業終了後に、教務課からクレームが来た。

「この大学では、リアルタイムの授業は禁止されているので、Zoomでの授業はやめてほしい」 とのこと。

受講生にどこから授業を受けるのかを尋ねてみたら、大学周辺に住んでいる学生は、学内のWifiを使わず 自宅から入っていた。学内のWifi設備が貧弱なことを知っているので、それに依存しようとしなかった。教師の私もポケットWifiで授業しているので、大学のネットリソースは使っていない。

れを元に教務課に対して、

「通学している受講生も、通学しない受講生も一緒になってグループワークをするのはこの方式しかないし、そもそもリアルタイムの授業が禁止されていると言っても、大学のリソースが貧弱なためまったく使ってないので禁止する理由もないのではないか」

と告げた結果、教務課も納得したようなので、そのまま実現することになった。

8月初めまで対面授業のオンライン授業は継続するが、6月から対面授業に転換しても、5月にオンライン授業に参加している学生ばかりなので特にクレームもなく順調に進んでいる。

質問したい学生は、オンライン授業退出前に教員に質問すればいいし、学内にいるならば、授業中に教室に来ればいい(初日に一人だけ来たが、それ以後誰も来ていない)。

コロナをきっかけに始まったオンライン授業であるが、それによって苦しむことと同時に新しい教育を生み出すきっかけになる。

私がやってきたことが自分の所では無理だとか、できない理由ばかり並べることは無益です。実際に実践した重みを元にして提案しています。

皆様からのご意見を歓迎します。

追記 写真の光景は、ある教室で対面授業をしている様子です。教室には学生は誰もこないですが、オンラインには全員出席しています。私のパソコンには誰も学生が映っていないのは、Zoomのブレイクアウト中で、学生はブレイクアウトルームでチームでグループワークをおこない、私は一人メインルームでホストをしている図です。

誰もいないように見えますが、学生全員オンラインで出席しています。